│材料及工具規則│結構模型製作規則│承受載重規則│結構模型安裝規則│評分規則│抗震測試程序│模型破壞準則│

本競賽以此規則為依據,但若發生本規則無法涵蓋或產生疑義時,主辦單位保留最終解釋權。

建築物設計理念:

臺灣位處環太平洋地震帶上,屬於地震活躍區,統計顯示年平均發生上萬次地震,其中有感地震更多達兩百次,地震將直接及間接造成人民傷亡與財物損失;然而,臺灣處於地震威脅的環境,如何減低災害發生將成為當務之急。

★★本次考題是★★

以2024年4月3日花蓮大地震為例,該次地震造成多處山區邊坡崩塌與道路中斷,重創當地觀光與基礎設施,考量地震對山區觀光設施之衝擊,本競賽徵求競賽者創意設計一座具有觀景平臺之觀景塔,須展現結構設計專長,提升其於地震與強風下之韌性與穩定性。

模型設計說明如下,請同學務必仔細瀏覽,此為競賽的評分準則。

- 材料及工具規則

- 參賽隊伍只能運用主辦單位所提供之材料來製作模型(比賽用的木條和木板皆是壓縮木)

- 700 mm長,橫斷面為 5.5公厘 × 4公厘的木條 (50條)

- A4影印紙張(規格80gsm) (12張)

- 熱熔膠 (長度約30cm,20條)

- 熱熔膠規格:製作模型使用的是小槍,直俓7.4mm黏貼質量塊使用大槍,直俓11.1mm

- 熱熔槍 (一把)

- 正方形木板(用來作為模型底座,厚6mm,長寬各25cm)。底座木板必須保持實心,但為了模型架設上的需要,木板上最多可以鑽孔總面積為805mm2,相當於16個直徑為8mm的圓孔。

- 現場將準備以下工具以供參賽隊伍使用:

- 剪刀 (一把)

- 大型美工刀 (兩把)

- 線鋸 (一組)

- 捲尺 (一個)

- 8mm軸寬的鑽孔器 (一個)

- 砂紙

參賽小隊必須自備筆記本、鉛筆、橡皮擦、尺和計算機。模型製作過程中可能需要計算,鉛筆則可以在木板裁切和鑽孔的位置上作記號。

- 結構模型製作規則

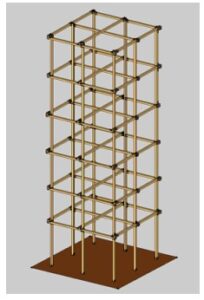

- 參賽模型的結構只要具備建築物的主要架構 (也就是骨架) 即可。不須加上外牆或裡面的樓梯(請見圖一)。參賽小隊可以自由設計模型的形狀,不過必須依照以下規則:

圖一、模型範例圖- *模型說明 :

- 木板底座以上必須至少4個平面樓層。一個平頂可視為是一個樓層(圖一)。

- 比賽統一提供25x25cm2之木板底座,模型地基最小值為木板底座面積的50%,地基形狀與大小可任意設計,但須建置在規定範圍內,詳模型建置範圍示意圖。

- 每一層樓版面積僅能夠為地基面積(625cm²)的32%~200%(200cm2-1250cm2)內自由變動,淨高須在15公分以上,30公分以下。

- 模型高度60公分以下樓層,該樓層不需安裝質量塊(頂層及次高層無視此規則正常加載),可自由加勁。

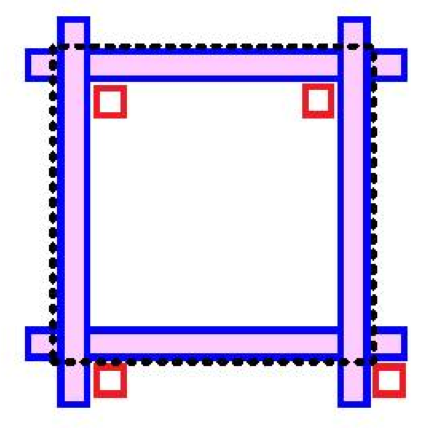

- 模型必須要有一個1250平方公分以上之次高樓板面(1.次高層即從上到下第二層、2.補充説明頂樓面積比照樓層面積可於200~1250cm²間自由設計),頂層及次高層皆需考量需固定在樓版之四個角隅之載重塊,兩樓層可以斜撐進行加勁,不須考慮拉柱位。

- 模型總高度須達60公分以上,不得大於90公分。層間淨高不得小於15公分。

- 木板底座週邊的25mm內必須淨空,以方便模型可以利用螺絲固定在振動台上。

- 60cm以下各樓層之樓地板須以與柱相接之大梁構成,如圖二所示。 其中,大梁定義為兩端均須與柱相接的梁。

- 承受載重規則

- 模型中的頂層與次頂層的每一平方公分必須能夠承受 10 公克的重量,模型必須能夠同時承受每一層樓所應承受的總重量,載重塊需按照最高層與次高層觀景平台樓層面積,設計安置在四個角隅(如無法均分則擇一角隅的配重塊群放置即可)

- 每一個鐵塊是6.0×4.5×3.0cm3,重量為635公克。

- 每一層樓所需擺放之鐵塊數量計算方式範例請見下表,採絕對進位制。

樓層面積

(A)樓層承受重量

(B)=(A)×10所需擺放鐵塊數量

(C)=(B)/635鐵塊實際數量 100平方公分 1000克 1.57塊 2塊 200平方公分 2000克 3.15塊 4塊 300平方公分 3000克 4.72塊 5塊 400平方公分 4000克 6.3塊 7塊

- 結構模型安裝規則

- 結構模型經過裁判審核與稱重後,參賽隊伍需負責將結構模型安裝至振動台上,並利用熱熔膠將裁判規定之鐵塊數量固定於結構模型上。

- 參賽隊伍需自行承擔鐵塊是否黏結牢固的責任。

- 一旦結構模型稱重完畢後,除了固定鐵塊所需的熱熔膠之外,不允許增加任何其他的材料在結構模型上。

- 另外鐵塊不得外露於結構模型,不得碰觸到樓版和梁以外之結構部分,請各組在設計時考慮鐵塊放置之平台。

- 評分規則

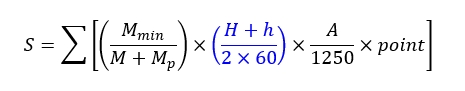

- 本次比賽評分利用結構模型質量和通過之地震強度來決定,每次測試都是和通過測試中質量最輕的隊伍比較,六階段總得分為100分。如果一開始質量最輕的隊伍在某一階段的測試中破壞了,在下個階段的測試中,質量最輕的隊伍將會變為通過該次測試中質量最輕者,冠軍為得分最高者,得分計算方式如下:

I(gal) point 250 6 400 12 500 15 600 20 700 22 800 25 強度分數對照表 - S:得分

- I:結構模型通過之地震強度(單位:gal)

- H:結構高度(單位:cm)。

- h:觀景平台高度(單位:cm)。

- A:觀景平台的總面積(單位:cm2)

- M:結構模型之質量(不含底板和質量塊)

- Mmin:所有參賽隊伍中通過該次測試後,結構模型質量最小者。

- MP:違反模型製作規則的懲罰質量,計算規則如表一所列,非整數部分將按比例計算,有關懲罰質量之詳細計算,請參閱模型審查表。

- 表一.懲罰質量計算規則

不符合以下規定者 懲罰質量 1.場地清潔及工具整理 300g 2.模型建築範圍與底板周邊淨空(≥25mm) 300g 3.模型總高度(60cm≤H≤90cm) 150g 4.模型地基面積(最小值為木板底座面積的50%) 100g 5.鐵塊安裝違規(參閱規則4.) 50g/塊 6.各樓層之淨高違規(參閱規則2.) 50g/cm 7.各樓層之地板面積(每層為地基面積的50%~200%) 5g/cm2

- 本次比賽評分利用結構模型質量和通過之地震強度來決定,每次測試都是和通過測試中質量最輕的隊伍比較,六階段總得分為100分。如果一開始質量最輕的隊伍在某一階段的測試中破壞了,在下個階段的測試中,質量最輕的隊伍將會變為通過該次測試中質量最輕者,冠軍為得分最高者,得分計算方式如下:

- 抗震測試程序

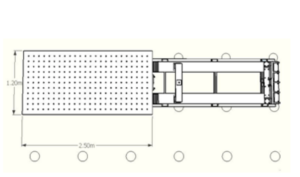

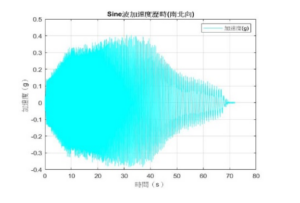

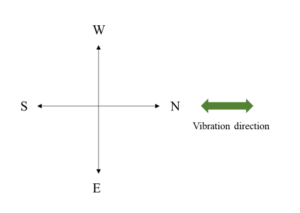

- 所有參賽模型將安裝於本系大型結構實驗室之振動台上(如圖三),進行模型抗震能力測試,振動台產生人造地震波將涵蓋各種頻率(頻率範圍:0~15Hz),每一次測試所產生的人工地震為單向(南北向)正弦波變頻運動,輸入之位移歷時及方向詳如圖四所示。人工地震之大小以該次測試歷時之加速度峰值(PGA)表示。因應本系震動台大小(2.5mx1.2m)及比賽公平性,避免比賽中各隊結構發生碰撞,每隊底板面積區域設定周圍約1m的距離。本次競賽分4輪進行,成績一起計算,每次8隊。競賽將進行不同強度的抗震能力測試,依序為250gal、400gal、500gal、600 gal、700gal、800gal。本系振動台為單軸向振動台,示意圖如下:

圖三:振動台俯視圖

圖四:400gal之正弦波加速度歷時圖

圖五:振動台震動方向

- 所有參賽模型將安裝於本系大型結構實驗室之振動台上(如圖三),進行模型抗震能力測試,振動台產生人造地震波將涵蓋各種頻率(頻率範圍:0~15Hz),每一次測試所產生的人工地震為單向(南北向)正弦波變頻運動,輸入之位移歷時及方向詳如圖四所示。人工地震之大小以該次測試歷時之加速度峰值(PGA)表示。因應本系震動台大小(2.5mx1.2m)及比賽公平性,避免比賽中各隊結構發生碰撞,每隊底板面積區域設定周圍約1m的距離。本次競賽分4輪進行,成績一起計算,每次8隊。競賽將進行不同強度的抗震能力測試,依序為250gal、400gal、500gal、600 gal、700gal、800gal。本系振動台為單軸向振動台,示意圖如下:

- 模型破壞準則

- 模型任何一樓層發生不穩定或崩塌。

- 鐵塊脫離、掉落或發生劇烈晃動。

- 半數或半數以上柱子脫離底版。

- 其他經裁判認定為破壞者。